和装・ヘアメイク

【花嫁の和装Snap】

新郎の衣裳とコーディネートにも注目!

2018.09.23

結婚式の衣裳といっても主役は花嫁だからと思っている新郎も多いようだが、忘れてはいけないのは、結婚式は常に新郎新婦のふたりでセットだということ。美しい和装の花嫁姿の隣に並び立つ新郎は、どんな衣裳を選んでいるのだろう?「日本の結婚式」に掲載された先輩カップルの実例画像から、素敵な和の新郎ファッションを研究してみよう。

王道の新郎ファッションは格式高い紋服、黒の羽織袴

隣に立つ白無垢花嫁の清楚な美しさを最も引き立たせてくれるのは、やっぱり黒の紋服姿。重厚で引き締まった印象になる黒い羽織と着物に、黒の縦縞の袴を合わせた花婿様の正装。これなら両家親族やゲストも頼もしい!と感じてくれそう。堂々とした立ち居振る舞いもポイントだ。

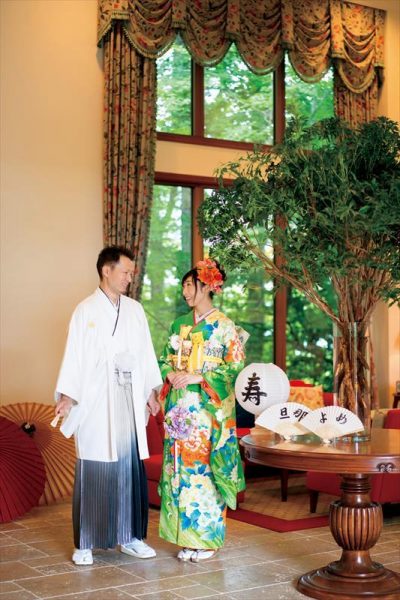

落ち着きを感じさせつつも柔らかくオシャレな濃紺

お色直しで黒より柔らかな印象でオシャレ感も出したいなら、黒以外のダーク系カラーを選んでみて。花嫁によくお似合いの黄色(ゴールド)の地にブルーの入った鮮やかな色合いの打掛とバランスもよく、ふたりで並んだときに一体感がある、素敵な大人の新郎コーディネート例。

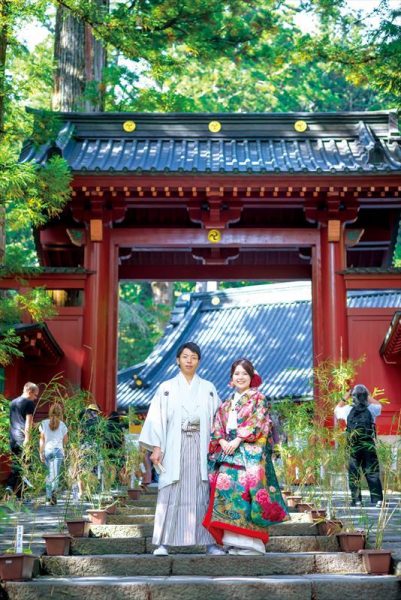

おめでたい感もあり、清潔でさわやかな印象になる白の羽織

和装においても白は結婚式らしく、明るいおめでたい雰囲気が出せる。柔らかな印象が欲しいなら袴を白地が多めの縞にするか、それとも黒が際立つ袴できりりと引き締めるのか、また縦長効果の出せるグラデーションの袴を選んでみるなど、袴の合わせ方で印象は変わってくる。

前撮りの和装ならば小物で個性的に仕上げるのもアリ

挙式のあらたまった雰囲気とは別に、いつものふたりらしい自由な着こなしを楽しみたいのなら、ぜひフォトで取り入れてみよう。羽織袴に、あえてのキャップ。ライトな印象の白の羽織にプラスしたお気に入りアイテムで花嫁の和装とのバランスもよく、ふたりの個性が感じられる。

格を合わせれば実は相性がいい!タキシードと花嫁和装

実は、和装の花嫁姿との相性もいいのが、タキシードやモーニングなどのフォーマルな洋装。花嫁は和装が着たいのだけど浮いてしまうのが心配な洋の雰囲気のパーティでも、きちんと感のある洋装を新郎が選ぶことで、会場と衣裳に一体感が出る場合もある。ふたりのバランスが大事。